Tanam Paksa: Kebijakan Kejam Kolonial yang Menindas Rakyat

Belanda menghadapi masalah ekonomi setelah Perang Napoleon dan membutuhkan sumber pendapatan tambahan dari wilayah jajahan seperti Indonesia. Berita sejarah mencatat bahwa Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch memperkenalkan sistem Tanam Paksa pada tahun 1830 untuk memenuhi kebutuhan ekonomi kolonial. Pemerintah kolonial mewajibkan petani menanam tanaman ekspor seperti kopi, tebu, dan nila di lahan mereka sendiri. Berita sejarah juga menunjukkan bahwa pemerintah kolonial mendukung sistem ini karena dapat meningkatkan keuntungan tanpa modal besar. Akibatnya, rakyat mengalami penderitaan karena kewajiban ini mengurangi produksi pangan dan meningkatkan eksploitasi tenaga kerja.

Dampak Ekonomi bagi Pemerintah Kolonial

Pemerintah Belanda menikmati keuntungan besar dari Tanam Paksa karena hasil panen langsung masuk ke pasar Eropa. Sistem ini menghasilkan keuntungan berlipat bagi kas kolonial dan mengurangi utang negara Belanda secara signifikan. Tanaman ekspor seperti kopi dan tebu memberikan pemasukan besar tanpa biaya produksi tinggi karena petani bekerja tanpa bayaran. Keuntungan tersebut membuat pemerintah kolonial mempertahankan sistem ini selama beberapa dekade meskipun banyak pihak mengecam kebijakan tersebut. Namun, kemakmuran yang dinikmati Belanda terjadi di atas penderitaan rakyat Indonesia.

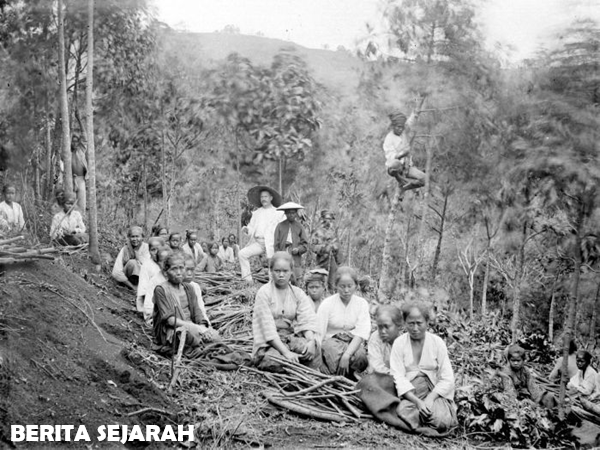

Penderitaan Petani Akibat Tanam Paksa

Petani kehilangan hak atas tanah mereka karena pemerintah kolonial memaksa mereka menanam tanaman ekspor di lahan sendiri. Pemerintah kolonial juga mewajibkan mereka menyerahkan sebagian besar hasil panen tanpa kompensasi yang layak. Penguasa lokal memperburuk situasi petani dengan menerapkan kondisi kerja yang berat dan perlakuan kejam. Kebutuhan pangan masyarakat semakin terabaikan karena sebagian besar lahan produktif hanya menghasilkan tanaman ekspor. Akibatnya, kelaparan melanda berbagai wilayah karena rakyat tidak memiliki cukup makanan untuk dikonsumsi sendiri.

Perlawanan dan Penolakan terhadap Tanam Paksa

Masyarakat mulai menentang sistem ini dengan berbagai cara, termasuk perlawanan terbuka dan sabotase terhadap kebijakan kolonial. Beberapa daerah melakukan aksi pembangkangan dengan menolak menanam tanaman ekspor dan memilih fokus pada kebutuhan pangan sendiri. Perlawanan tidak hanya datang dari rakyat, tetapi juga dari beberapa pejabat kolonial yang menilai sistem ini kejam. Berita sejarah mencatat bahwa beberapa tokoh Belanda sendiri menentang kebijakan ini karena dampaknya yang sangat merugikan rakyat Indonesia. Namun, pemerintah kolonial tetap mempertahankan kebijakan tersebut karena keuntungan ekonomi yang terlalu besar untuk diabaikan.

Akhir dari Sistem Tanam Paksa

Tanam Paksa mendapat kritik dari berbagai pihak, terutama dari aktivis kemanusiaan di Belanda. Laporan-laporan mengenai penderitaan rakyat Indonesia semakin banyak muncul di Eropa dan mempengaruhi opini publik. Kelompok-kelompok reformis terus memberikan tekanan hingga pemerintah Belanda akhirnya menghentikan sistem ini secara bertahap. Pada tahun 1870, Tanam Paksa berakhir dan sistem ekonomi liberal menggantikannya dengan pola eksploitasi yang berbeda. Meskipun pemerintah kolonial menghapus kebijakan ini, dampak buruknya tetap terasa di berbagai daerah selama beberapa dekade berikutnya.

Pelajaran dari Sejarah Tanam Paksa

Sejarah mencatat bahwa eksploitasi ekonomi sering kali menyebabkan penderitaan rakyat dan ketimpangan sosial yang berkepanjangan. Pemerintah kolonial hanya fokus pada keuntungan ekonomi tanpa mempertimbangkan kesejahteraan rakyat yang menjadi korban kebijakan tersebut. Berita sejarah tentang Tanam Paksa mengingatkan bahwa kebijakan ekonomi harus memperhatikan keseimbangan antara keuntungan dan kemanusiaan. Masyarakat harus belajar dari sejarah agar kebijakan yang merugikan rakyat tidak terulang di masa depan. Kesadaran terhadap sejarah membantu bangsa ini membangun sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.